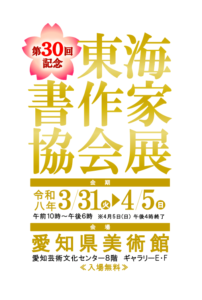

◆開催日:2025年11月9日(日)

◆場 所:東京国立博物館(東京上野)

『東博コレクション展(平常展)』鑑賞

◆懇親会:TOHAKU茶館

今年度は、東海書作家協会が設立30周年を迎える記念の年となりました。

この節目の年を祝し、今回はご参加いただいた22名の会員の皆さまと共に、東京・上野の「東京国立博物館」にて芸術鑑賞会を開催いたしました。

午前中は、東京国立博物館本館北側の庭園内にある茶室「TOHAKU茶館」にて、和やかな雰囲気の中で懇親会を行いました。

午後には、同館の展示室にて多くの貴重な美術品を鑑賞し、改めて日本の伝統文化と芸術の奥深さを感じるひとときとなりました。

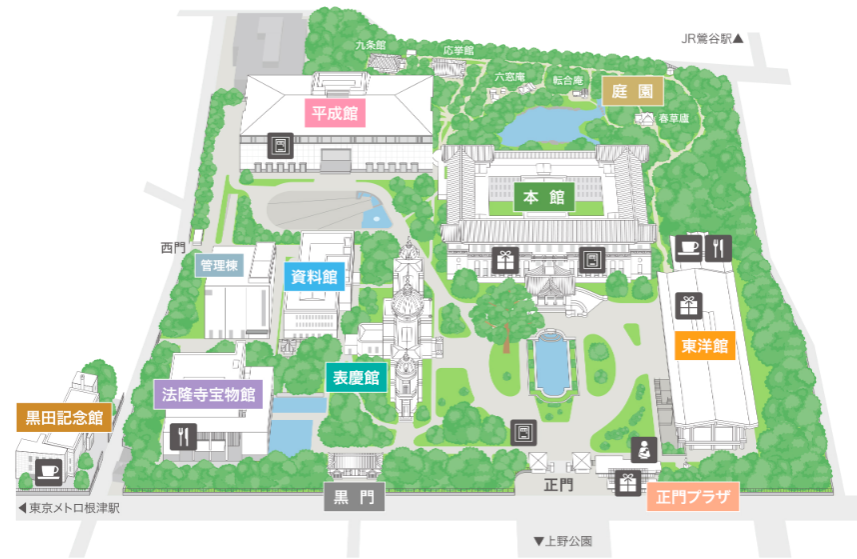

↓東京国立博物館

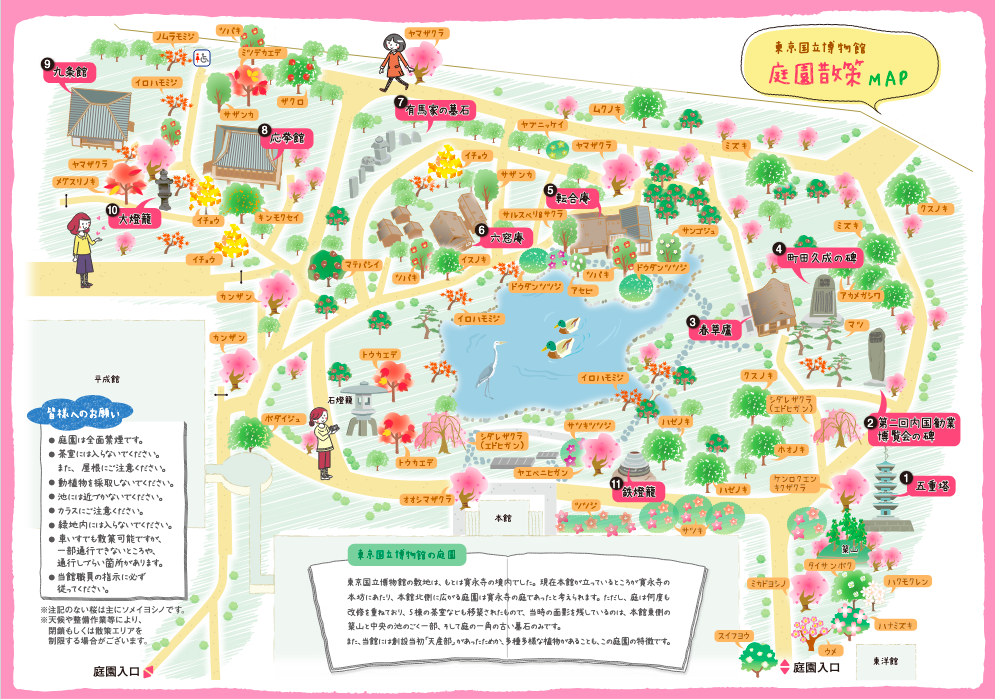

↓庭園(懇親会会場:応挙館)

東京国立博物館の本館北側に広がる庭園は、池を中心に5棟の茶室を配し、四季折々の花や紅葉に彩られる憩いの空間です。かつてあった動植物の研究部門「天産部」の名残で、珍しい樹木や野草が植えられているのも特徴です。また、5代将軍徳川綱吉が法隆寺に献納した五重塔や、石碑や燈籠などが庭園には遺されています。

↓庭園入り口

↓春草廬

江戸時代、河村瑞賢(1618~1699)が淀川改修工事の際に建てた休憩所で、その後大阪へ、さらに横浜の三溪園に移築され、昭和12年(1937)に埼玉県所沢市にある松永安左エ門 (耳庵・1875~1971)の柳瀬荘内に移築されました。昭和23年(1948)に柳瀬荘が当館に寄贈されて、昭和34年(1959)春草廬は現在の位置に移されました。入母屋の妻に掲げられた「春草廬」の扁額は、能書家として知らされる曼殊院良尚法親王(1622~1693)の筆で、原三溪(1863~1939)が耳庵に贈ったものです。

木造平屋建て、入母屋造、茅葺き、座敷は5畳と3畳からなります。

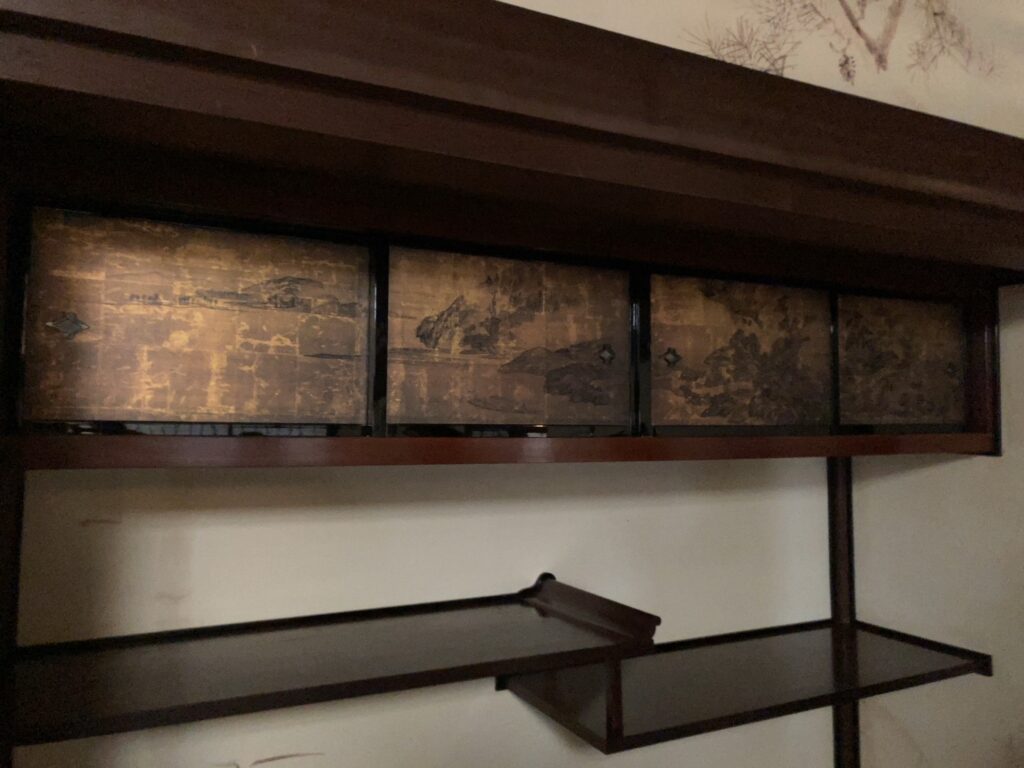

『TOHAKU茶館』応挙館(おうきょかん)

尾張国(現在の愛知県)の天台宗寺院、明眼院の書院として寛保2年(1742)に建てられ、後に東京品川の益田孝(鈍翁・1848~1938)邸内に移築、昭和8年(1933)当館に寄贈され、現在の位置に移されました。

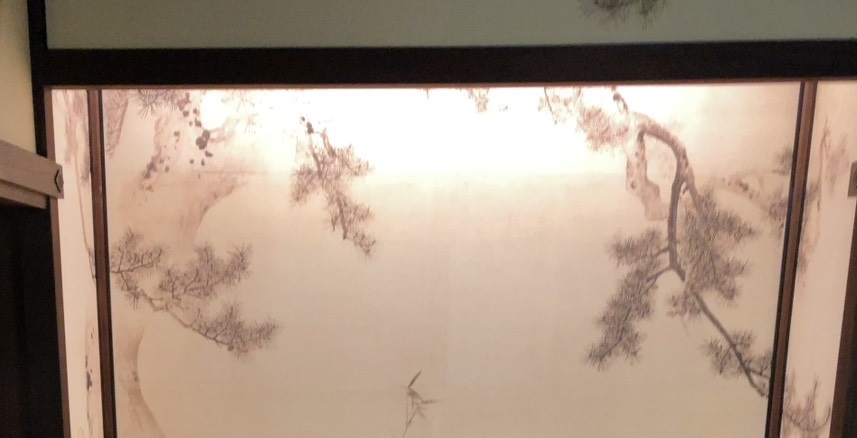

室内に描かれている墨画は、天明4年(1784)、円山応挙(1733~1795)が明眼院に眼病で滞留していた際に揮亳したものであると伝えられています。松竹梅を描いた床張付と襖絵が残されています。墨画は保存上の理由から収蔵庫で保管されていますが、2007年、最新のデジタル画像処理技術と印刷技術を駆使した複製の障壁画が設置され、応挙揮亳当時の絵画空間が応挙館に再現されました。木造平屋建て、入母屋造、瓦葺き、間口15m、奥行き9m、2室、廻り廊下を巡らしています。

↓応挙館外観

↓館内の床張付等には、円山応挙のものと伝えられる墨画が描かれています。障壁画については作品保護のため複製画ですが、以下の墨画は本物とのことでした。

↓館内から眺める庭園

↓江戸時代の絵師、円山応挙が描いた襖絵(現在は複製画)を眺めながら、季節のおまかせ御膳を堪能させていただきました。

箸袋は手作りとのこと

↓食後はお抹茶を戴きました。

↓懇親会の様子

↓懇親会終了後はご参加いただきました会員の皆様と記念撮影

↓午後からは東京国立博物館で美術品を鑑賞

本館では、縄文時代から江戸時代までの流れに沿って展示された「日本美術の流れ」を巡り、国宝や重要文化財をはじめとする日本の美しい名品の数々を、ゆっくりと鑑賞させていただきました。

また、今回も会員の皆さまとご一緒に、このように有意義な自己研鑽の機会をいただけましたことに、心より感謝申し上げます。

東京国立博物館

庭園のご案内はこちら

TOHAKU茶館のご案内はこちら